伺服編碼器要怎么選型,這些你肯定不知道

文章來源:http://www.131aaa.com/ 發布時間:2019/04/02 點擊數:

伺服編碼器要怎么選型,快來一起了解下吧。伺服系統定義:實現輸出變量精確地跟隨或復現輸入變量的控制系統。對運動控制的要求越來越高,伺服控制應運而生。

伺服電動機又稱執行電動機,在自動控制系統中,用作執行元件,把所收到的電信號轉換成電動機軸上的角位移或角速度輸出。分為直流和交流伺服電動機兩大類,其主要特點是,當信號電壓為零時無自轉現象,轉速隨著轉矩的增加而勻速下降。

伺服點的特點在這里和步進電機相比較下說的更清楚點:

1、控制精度不同

兩相混合式步進電機步距角一般為3.6°、1.8°,五相混合式步進電機步距角一般為0.72°、0.36°。也有一些高性能的步進電機步距角更小。如四通公司生產的一種用于慢走絲機床的步進電機,其步距角為0.09°;德國百格拉公司(BERGER LAHR)生產的三相混合式步進電機其步距角可通過撥碼開關設置為1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了兩相和五相混合式步進電機的步距角。

交流伺服電機的控制精度由電機軸后端的旋轉編碼器保證。以松下全數字式交流伺服電機為例,對于帶標準2500線編碼器的電機而言,由于驅動器內部采用了四倍頻技術,其脈沖當量為360°/10000=0.036°。對于帶17位編碼器的電機而言,驅動器每接收217=131072個脈沖電機轉一圈,即其脈沖當量為360°/131072=9.89秒。是步距角為1.8°的步進電機的脈沖當量的1/655。

2、低頻特性不同

步進電機在低速時易出現低頻振動現象。振動頻率與負載情況和驅動器性能有關,一般認為振動頻率為電機空載起跳頻率的一半。這種由步進電機的工作原理所決定的低頻振動現象對于機器的正常運轉非常不利。當步進電機工作在低速時,一般應采用阻尼技術來克服低頻振動現象,比如在電機上加阻尼器,或驅動器上采用細分技術等。

交流伺服電機運轉非常平穩,即使在低速時也不會出現振動現象。交流伺服系統具有共振抑制功能,可涵蓋機械的剛性不足,并且系統內部具有頻率解析機能(FFT),可檢測出機械的共振點,便于系統調整。

3、矩頻特性不同

步進電機的輸出力矩隨轉速升高而下降,且在較高轉速時會急劇下降,所以其最高工作轉速一般在300~600RPM。交流伺服電機為恒力矩輸出,即在其額定轉速(一般為2000RPM或3000RPM)以內,都能輸出額定轉矩,在額定轉速以上為恒功率輸出。

4、過載能力不同

步進電機一般不具有過載能力。交流伺服電機具有較強的過載能力。以松下交流伺服系統為例,它具有速度過載和轉矩過載能力。其最大轉矩為額定轉矩的三倍,可用于克服慣性負載在啟動瞬間的慣性力矩。步進電機因為沒有這種過載能力,在選型時為了克服這種慣性力矩,往往需要選取較大轉矩的電機,而機器在正常工作期間又不需要那么大的轉矩,便出現了力矩浪費的現象。

5、運行性能不同

步進電機的控制為開環控制,啟動頻率過高或負載過大易出現丟步或堵轉的現象,停止時轉速過高易出現過沖的現象,所以為保證其控制精度,應處理好升、降速問題。交流伺服驅動系統為閉環控制,驅動器可直接對電機編碼器反饋信號進行采樣,內部構成位置環和速度環,一般不會出現步進電機的丟步或過沖的現象,控制性能更為可靠。

6、速度響應性能不同

步進電機從靜止加速到工作轉速(一般為每分鐘幾百轉)需要200~400毫秒。交流伺服系統的加速性能較好,以松下MSMA 400W交流伺服電機為例,從靜止加速到其額定轉速3000RPM僅需幾毫秒,可用于要求快速啟停的控制場合。

眾所周知,對于伺服控制系統都需要配備速度反饋及位置反饋的編碼器,我們在選擇編碼器時,不僅要考慮編碼器的類型,還要考慮編碼器的接口、分辨率、精度、防護等級等方面,以滿足用戶的控制要求。尤其是編碼器的分辨率和精度與運動控制有著密切的聯系,今天我們就跟大家聊聊伺服編碼器的分辨率和精度。

1、分辨率

分辨率是指編碼器每個計數單位之間產生的距離,它是編碼器可以測量到的最小的距離。

對于旋轉編碼器來說,分辨率一般定義為編碼器旋轉一圈所測量的單位或者脈沖(如,PPR)。而對于直線編碼器來說,分辨率常常被定義為兩個量化單位之間產生的距離,通常給定的單位是微米(μm)或者納米(nm)。

絕對值編碼器分辨率一般被定義為位的形式,因為絕對值編碼器輸出是基于編碼器實際位置的二進制“字”。一位是一個二進制單位,如16位等于216,或者65536。因此,一個16位編碼器每圈提供65536個量化單位。

2、精度

精度用于衡量正常情況下實際值和設定值之間可重復的平均偏差的量值,對于旋轉編碼器來說,一般被定義為角秒或者角分,同時對于直線編碼器來說精度一般為微米。

一個很重要的需要注意的一點是,高的分辨率并不代表高的精度。例如,兩個同樣精度的旋轉編碼器,一個分辨率是3600 PPR,而另外一個是10000 PPR。低分辨率的編碼器(3600 PPR)可以提供0.1°的測量距離,而高分辨率的編碼器可以提供一個更小的測量距離,但是二者的精度是相同的,高分辨率編碼器僅僅是具有將0.1°縮小到更小的增量距離的能力。

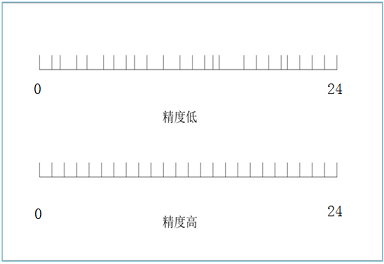

編碼器分辨率和精度是兩個獨立的概念,如上圖所示,兩個編碼器具有相同的分辨率(24PPR)但是具有不同的精度。

當我們討論精度的時候,一般還會涉及到另外一個編碼器的性能指標—“可重復性”。精度是指測量值與真實值之間的接近程度,不與標準進行比較,精度就無從談起。“可重復性”是指在外部狀態不變的情況下,重現相同結果的能力。

某些情況下,“可重復性”可能比精度更加重要。這是因為,如果系統具有可重復性,那么可以通過補償取消掉誤差。一般來說編碼器的可重復性被定義為編碼器精度的倍率,常常是5到10倍的編碼器精度值。看完這些,相信大家對伺服編碼器選型已經有了一定的了解了吧。